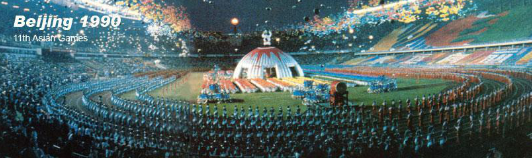

1990年北京亞運會即第11屆亞運會,于1990年9月22日-10月7日在中國北京舉行。這是中國舉辦的第一次綜合性的國際體育大賽,來自亞奧理事會成員的37個國家和地區(qū)的體育代表團的6578人參加了這屆亞運會。中國派出636名運動員參加了全部27個項目和2個表演項目的比賽。中國臺北時隔12年后,作為中國一個地區(qū)的代表隊重返亞運大家庭。亞運會開幕前不久,為中國申辦本屆亞運會成功做出巨大努力的亞奧理事會主席、科威特的法赫德親王在8月爆發(fā)的海灣戰(zhàn)爭中不幸去世,成為本屆亞運會最大的遺憾。

賽事申請

1983年8月,中國奧委會向亞奧理事會提出申請,希望由北京承辦第11屆亞運會。次年9月28日,亞奧理事會在漢城大會上正式批準(zhǔn)這一申請。

場館建設(shè)

中國為辦好本屆亞運會做了大量的準(zhǔn)備工作,興建了以本屆亞運會主體育場為主的奧林匹克體育中心和亞運村,并建了大量的立交橋和寬敞的馬路。北京市的市容也煥然一新。

按照長期從事體育外事工作的張清的理解,從參加國際大賽到舉辦國際大賽,中國對外希望借此擴大開放,在國際上重新樹立大國形象,對內(nèi)則希望以此為“抓手”加快城市建設(shè),提高國人物質(zhì)文明和精神文明。

1985年4月,北京亞組委成立。次年,包括國家奧林匹克體育中心、運動員村在內(nèi)的亞運會工程,在北京中軸線北端上百公頃的莊稼地上破土動工。

與此同時,一批配套工程紛紛上馬,北四環(huán)大部分路段于亞運會前建成,比四環(huán)路全線貫通(2001年)提早10多年,中軸路從鼓樓外大街延伸至北四環(huán),最初于60年代開始建設(shè)的首條環(huán)城快速路二環(huán)路亦加快建設(shè)步伐,最終于1992年全線貫通。

歷時4年、投資20多個億,這樣的建設(shè)規(guī)模雖然無法和后來的奧運會相比,但這已經(jīng)是北京繼50年代興建人民大會堂等“十大建筑”以來的又一次大規(guī)模建設(shè)。

1990年,鄧小平在視察國家奧林匹克體育中心場館后,自豪而不乏風(fēng)趣地說:“中國的月亮也是圓的,比外國圓!”

上一篇:亞運會口號

下一篇:雅加達亞運會

2061

2061

津公網(wǎng)安備12011102001606

津公網(wǎng)安備12011102001606